Объекты исследования. Особенности подготовки проб и изолирования

Рефераты по химии / Соединения, изолируемые перегонкой с водяным паром - кетоны - ацетон / Объекты исследования. Особенности подготовки проб и изолирования

Внутренние органы трупа редко являются объектами химико-токсикологического анализа. Гораздо чаще в качестве объектов встречаются кровь, моча и выдыхаемый воздух.

Кровь отбирается из поверхностной вены через иглу самотеком в сухой пенициллиновый флакон, содержащий раствор гепарина (3–5 капель на каждые 10 мл крови). Флакон закрывается стандартной резиновой пробкой, которую фиксируют алюминиевым колпачком. Содержимое флакона сразу же перемешивают. Для химико-токсикологического исследования необходимо не менее 10 мл крови.

Моча отбирается в чистый сухой флакон в количестве не менее 10 мл. Флакон закрывается стандартной резиновой пробкой, которую фиксируют алюминиевым колпачком.

Органы трупа, предварительно тщательно измельчают (при помощи ножниц, придерживая объект пинцетом), смешивают с дистиллированной водой до густоты кашицы и помещают в круглодонную колбу, заполняя последнюю не более чем на 1/3 ее объема.

Изолирование ацетона проводят методом дистилляции с водяным паром.

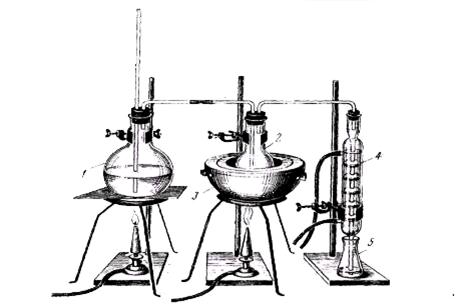

Дистилляция с водяным паром производится в специальном приборе (рис. 4.1)

Исследуемый объект помещают в круглодонную колбу, заполняя последнюю не более чем на 1/3 ее объема. Колбу (2) с объектом исследования закрепляют в штативе и погружают в холодную водяную баню (3). Затем все части прибора соединяют встык. Объект исследования быстро подкисляют до рН 2 – 2,5, немедленно соединяют с заранее нагретым парообразователем (1) и нагревают до кипения водяную баню и парообразователь. Для подкисления используют щавелевую или виннокаменную кислоту.

Пропускание пара вместо образования его в самой колбе с объектом исследования важно потому, что при пропускании пара колбу с объектом можно нагревать (чтобы не конденсировались пары) на водяной бане. Образование пара в колбе потребовало бы нагревания при температуре выше 100° на пламени или масляной бане и могло бы повести к разложению веществ на стенках колбы выше уровня воды и даже к образованию следов синильной кислоты за счет подгорания белковых веществ.

Рис. 4.1. Прибор для дистилляции с водяным паром.

1 – парообразователь; 2 – колба с объектом исследования; 3 – баня водяная; 4 – холодильник шариковый; 5 – приемник дистиллята.

Дистилляция должна проводиться по возможности медленно, что достигается регулированием пламени горелок. Первый дистиллят, сконденсированный в холодильнике (4), собирают в объеме 3 мл в заранее приготовленную коническую колбу (5), содержащую 2 мл 2% раствора едкого натра; остальные дистилляты по 25–50 мл собирают в последующие 1–2 колбы, также подготовленные заранее. Для качественного исследования продукта перегонки с водяным паром в большинстве случаев бывает достаточно собрать 25 мл второго дистиллята.

При положительных результатах реакций на то или иное вещество, имеющее токсикологическое значение, дистилляцию продолжают до тех пор, пока дистиллят не перестанет давать соответствующих качественных реакций. Дистилляты подвергают качественному исследованию, а при положительных результатах анализа в них определяют количества найденных веществ.

Информация о химии

Калвин (Calvin), Мелвин

Американский химик-органик Мелвин Калвин (Кэлвин) родился в Сент-Поле (штат Миннесота), в семье Розы И. (Хервиц) Калвин и Элиаса Калвина. Его родители в свое время иммигрировали в США из России. Еще ребенком Калвин проявлял большу ...

Бартон (Barton), Дерек Харолд Ричард

Английский химик Дерек Харолд Ричард Бартон родился в Грейвзенде, на берегу Темзы, неподалеку от Лондона, в семье Уильямса Томаса Бартона и Мод (Хенриетты) Бартон. Получив начальное и среднее образование в тонбриджской школе, он с ...

Марковников, Владимир Васильевич

Русский химик Владимир Васильевич Марковников родился 13 (25) декабря 1837 г. в с. Княгинино Нижегородской губернии в семье офицера. Учился в Нижегородском дворянском институте, в 1856 г. поступил в Казанский университет на юридич ...